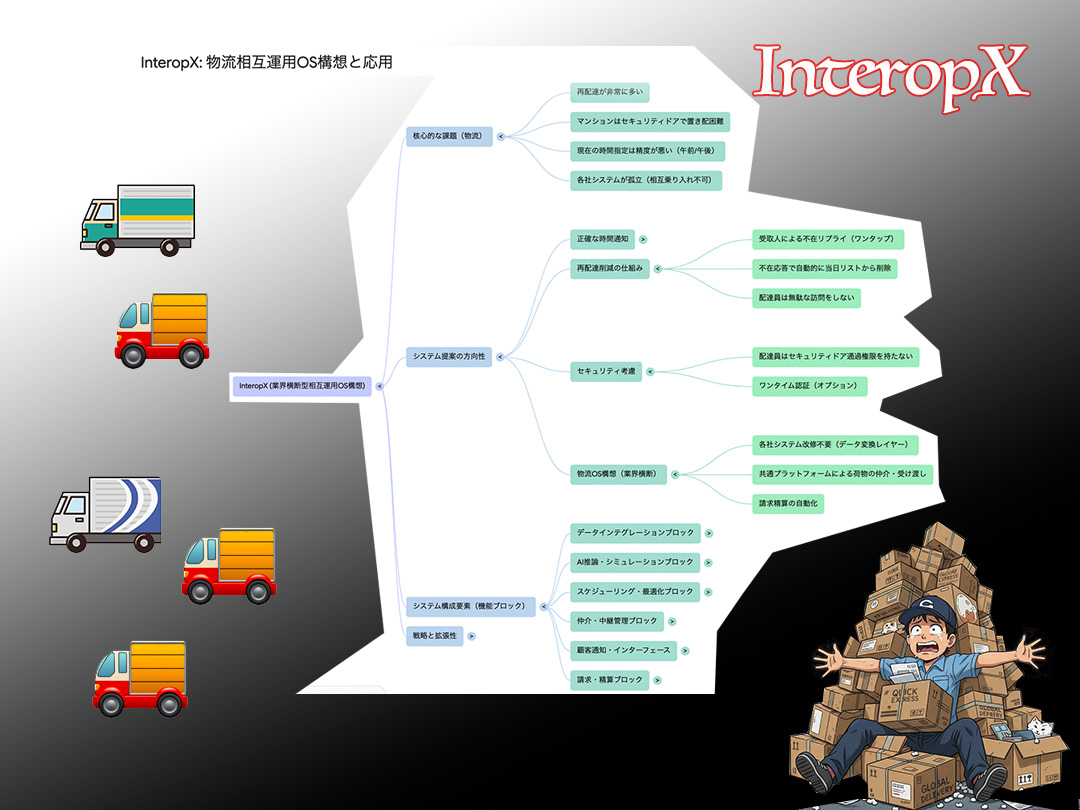

本書は、宅配業界が直面する再配達問題のAIエージェントによる解決策として考案された「InteropX」システムの構想をまとめたものである。この構想は、単なる配達効率化ツールから始まり、最終的には業界の垣根を越える「相互運用OS」へと発展する壮大なビジョンを描いている。

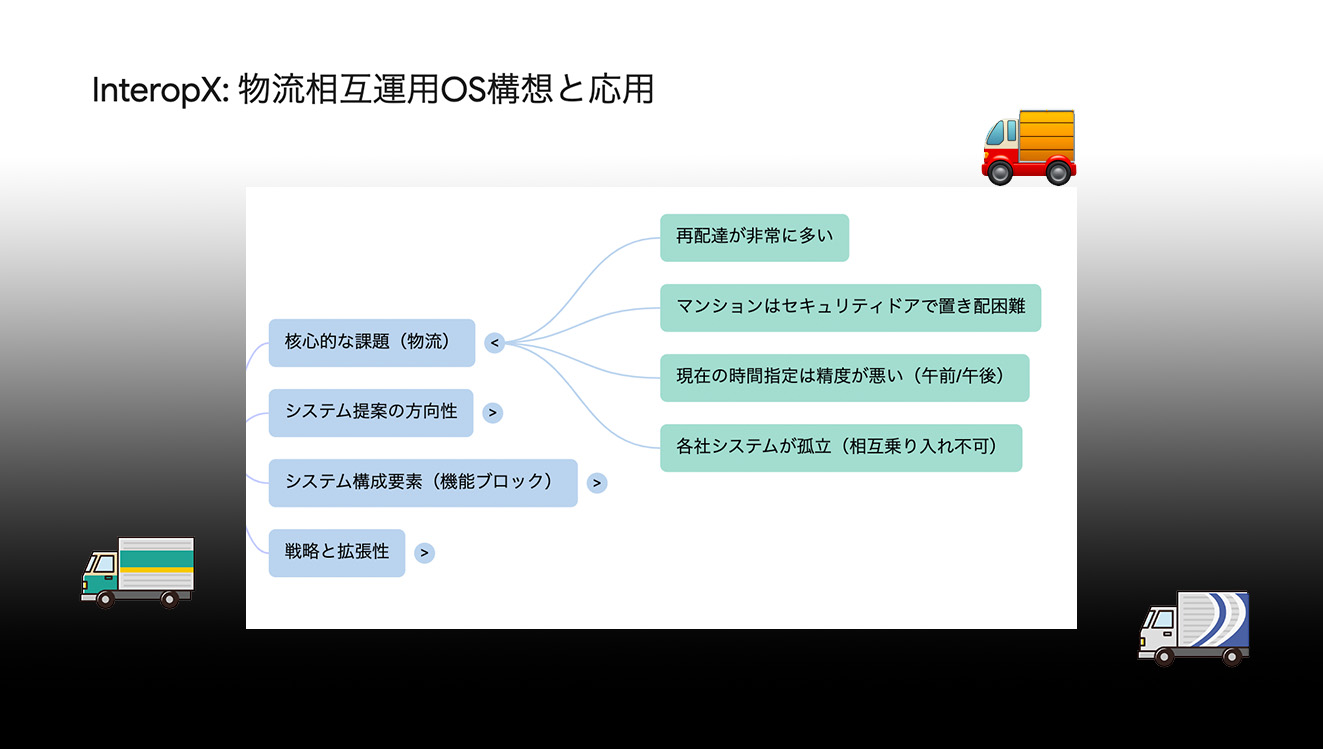

中心的な課題は、マンションのセキュリティ問題に起因する置き配の困難さ、それに伴う再配達の増加、そして業界各社が個別にシステムを運用することによる全体的な非効率性である。

この課題に対し、InteropXは AI を活用した「互換レイヤー」と「動的シミュレーション」を中核技術として提案する。互換レイヤーは、異なる運送会社のID体系やデータフォーマットを吸収・標準化し、既存システムを改修することなく連携を可能にする。動的シミュレーションは、この統合データを用いて、配達ルートの最適化、リアルタイムでのスケジュール調整、さらには競合他社間での「荷物の仲介」といった高度な判断を自動で行う。

市場参入戦略として、政治的調整が困難な大手企業ではなく、協力的で柔軟な中堅物流会社を対象としたPoC(概念実証)を複数同時に開始することを提唱する。これにより、早期にネットワーク効果を創出し、AIに実証データを蓄積することで、業界標準としての地位を確立することを目指す。このアプローチは「“物流OSをまずこちらで仮想的に作ってしまい、後から業界を乗せる”」という現実的かつ覇権を狙える戦略に基づいている。

最終的に、この物流業界で確立した「異種システムを束ねる翻訳係」と「全体を動かす司令塔」AgenticAI としてのモデルは、医療、金融、建設など、システム分断が課題となっている他の業界にも水平展開可能である。これは、AWSのような汎用クラウド基盤の上に「業界別相互運用OS」を構築するモデルであり、極めてスケーラビリティが高い。

プロジェクトのコンセプトは「システムの違いが壁ではなく、競争力の源泉になる」というものであり、InteropXは物流業界の構造的課題を解決するだけでなく、産業全体のデジタルトランスフォーメーションを促進するインフラとなる可能性を秘めている。

読み解く前に InteropX の深掘りMCを聴く

InteropX : 物流相互運用OS構想 ここから (25分55秒)

1. 課題認識と初期提案:

再配達問題への動的アプローチ

提起された課題

構想の出発点は、現代の宅配業界が抱える具体的な問題点にある。

- セキュリティと置き配の制約: マンションではセキュリティドアの存在により、不在時の「置き配」が困難である。

- 再配達の負担: 受取人不在による再配達が非常に多く、配達員と受取人双方にとって大きな負担となっている。

- 非効率な時間指定: 「午前/午後」といった大まかな配達時間指定では、受取人が在宅で待ち続ける必要があり、効率が悪い。

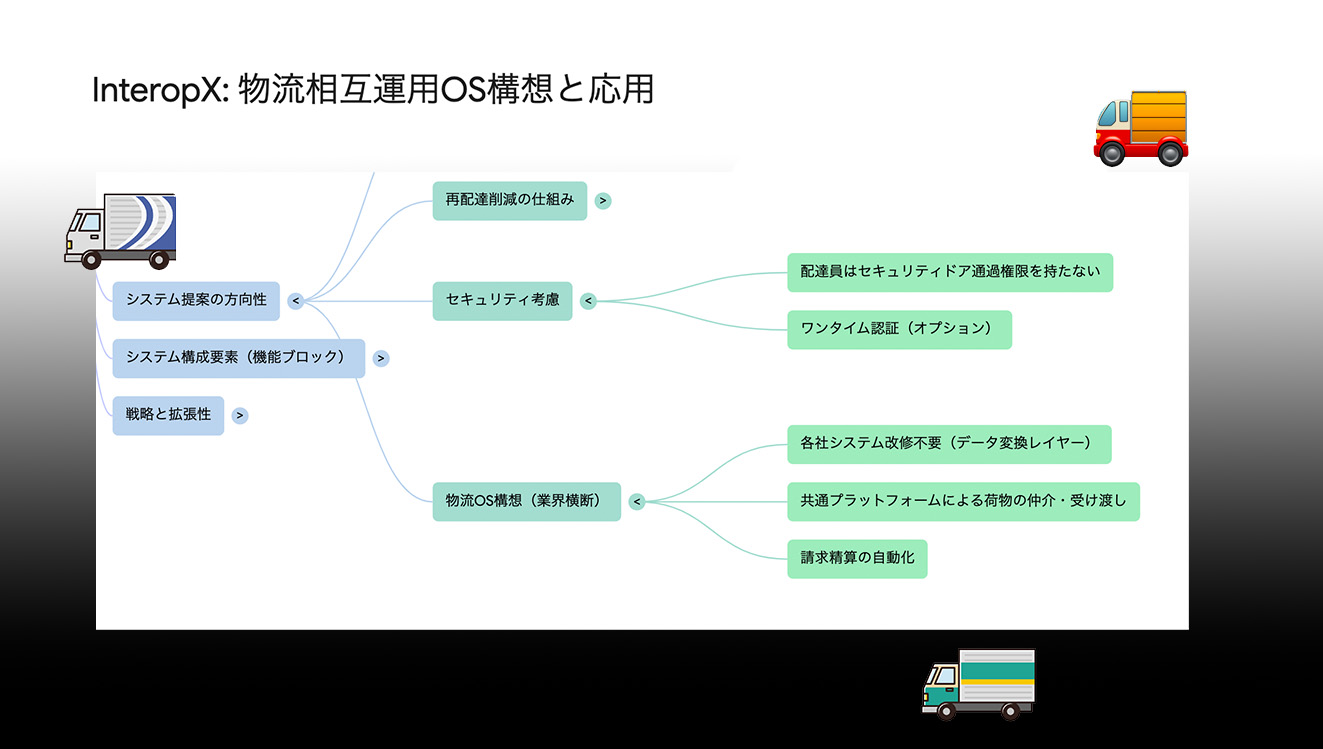

初期解決策:動的配達スケジュール管理システム

これらの課題を解決するため、初期段階で提案されたのは「配達員の稼働に同期する動的な配達スケジュール管理システム」である。

- AIによるルート最適化: 配達員が担当区域をマップ上で指定すると、AIが荷物の配送先情報から最も効率的な配達順路を自動でリスト化する。

- 高精度な到着時間通知: リスト化された順路と過去の平均配達時間に基づき、「7時台に配達予定」といった精度の高い到着予測時刻を算出し、受取人に通知する。

- リアルタイムな動的調整: 配達員の休憩や食事、交通状況、エレベーターの待ち時間などをリアルタイムで考慮し、配達予定時刻を自動で更新・再通知する。

- 受取人からの事前応答: 通知を受け取った受取人が「その時間は不在」と返信するだけで、その配達は当日のリストから自動的に削除され、無駄な訪問を未然に防ぐ。

この仕組みは、配達員がセキュリティドアを通過する権限を持つことなく、「正確な時間通知」によって受け取り率を向上させ、再配達を削減することを目指すものである。

2. 事業モデルの展開:

地域クラウドから業界全体のOSへ

初期のシステム構想は、事業展開の議論を通じて、より広範で革新的なモデルへと進化した。

地域クラウド方式

全国規模で単一の巨大システムを構築するのではなく、地域ごとに独立したクラウド基盤を整備し、そこに地域の各宅配業者が契約して参加するプラットフォーム方式が提案された。これは「地域版Uber for 配送」とも言えるモデルである。

- 共通プラットフォームの提供: 配達員のルート管理、動的スケジューリング、受取人への通知・応答処理といった機能を共通基盤として提供する。

- 導入コストの削減: 宅配会社はゼロからシステムを開発する必要がなく、低コストで高度な配達効率化システムを利用できる。

- 地域単位での最適化: 特にマンションが密集しセキュリティが厳しい都市部など、地域特性に応じた効率化が期待できる。

相互乗り入れプラットフォームへの飛躍

さらに構想は飛躍し、単なる効率化ツールを超えた、業界の構造そのものを変革するアイデアへと至った。それは、競合する宅配会社間で荷物を受け渡す「仲介機能」を備えた統合プラットフォーム、すなわち「宅配の“相互乗り入れ”プラットフォーム」である。

- 現在の問題点:

- ヤマト、佐川、日本郵便などの各社は、自社の配達網のみを前提とした閉じたシステムを運用している。

- 同じマンションや地域に、別々の業者が同じ時間帯に訪問するなどの非効率が発生している。

- 不在や非効率な配達があっても、他社の配達員に荷物を委託できない。

- 提案された仕組み:

- 共通クラウド基盤: 各社が共通プラットフォームに接続し、荷物IDの付与、追跡、請求処理を共通化する。

- 中継地点での受け渡し: 特定のエリアでより効率的な配達網を持つ他社の配達員に、荷物を引き渡すことを可能にする。受け渡しは荷物IDで記録され、配達完了後にシステムが自動で請求・精算を行う。

この仕組みは、単なる業務改善ではなく、「宅配のインフラを再設計する“物流OS”」という壮大な構想であり、業界全体のコスト削減と顧客体験の向上を実現する可能性を持つ。

3. 実現戦略:

シミュレーション先行による業界変革

業界全体のOSという壮大な構想を実現するには、競合各社の利害調整という大きな壁が存在する。この壁を乗り越えるための戦略として、「シミュレーション先行アプローチ」が提示された。

- 政治的障壁の回避: 「各社を最初から集めてルール統一」を目指すと、政治的調整や既存システムの壁により10年単位の時間を要する。これを回避し、まず先行して共通システムを構築する。

- シミュレーションによる効果の実証: 各社の公開データ等を基に「もし共通プラットフォームがあったら」という状況を仮想的に動かしてみせる。これにより、「再配達率〇%減、走行距離〇%削減」といった具体的な数値を提示し、参加するメリットを明確にする。

- 参加障壁の低減:

- 各社の既存システムを直接改修する必要はない。

- プラットフォーム側が「データ変換レイヤー(アダプター)」を用意し、各社の異なるID体系やデータフォーマットを吸収・変換するため、各社はAPIを接続するだけで参加が可能となる。

このアプローチの核心は、**「“物流OSをまずこちらで仮想的に作ってしまい、後から業界を乗せる”」**という発想にある。これは、政治的合意を待たずに技術開発を進め、デファクトスタンダード(事実上の標準)を確立することで、業界の変革を主導する現実的な戦略である。

4. 中核技術としてのAIの役割

この革新的なプラットフォームにおいて、AIはシステムの頭脳として決定的な役割を担う。その役割は大きく2つに分類される。

| AIの役割 | 機能 | 具体的なタスク |

| 互換レイヤー(翻訳係) | データ標準化 | 各社で異なる荷物ID、配達ステータス、ルート管理方法などを共通のデータモデルにマッピング。データクリーニングやIDの突合も担う。 |

| 全体マネジメント(司令塔) | 配送オーケストレーション | 複数社の配送ネットワーク全体を俯瞰し、ルート最適化、動的リスケジュール、荷物の仲介判断(どの会社に引き渡すのが最適か)、自動精算計算などを実行する。 |

AIの「見せ場」:説明可能性(Explainable AI)

このシステムのAIは、単なる裏方の仕組みに留まらない。なぜその判断が下されたのかをユーザーに分かりやすく説明する「説明可能性(Explainable AI)」が重要となる。

- 通知例: 「あなたの荷物は佐川からヤマトに引き継がれます。到着は15分早まります」

- 通知例: 「このルートは渋滞回避のためAIが自動で切り替えました」

これにより、ユーザーはAIの判断による直接的な価値を体感でき、システムへの信頼性が向上する。この「異種システムを束ねる翻訳係」と「全体を動かす司令塔」という2つの役割をAIが担うことで、プラットフォームは業界のハブ、すなわち「物流OS」としての地位を確立できる。

5. 最終ビジョン:

業界横断の相互運用プラットフォーム

この構想の最終的なゴールは、物流業界に限定されない。物流で確立した「互換ミドルウェア」のモデルは、システム分断が連携の障壁となっている他の多くの業界にも応用可能である。

- 水平展開の可能性:

- 医療: 病院ごとに異なる電子カルテシステムを連携させ、患者データを安全に流通させる。

- 金融: 銀行、証券、決済サービスなど異なるフォーマットを統合し、ワンストップの金融サービスを実現する。

- 建設・農業: 複数の事業者やメーカーの異なるシステムを統合し、業界全体の工程管理やデータ活用を最適化する。

AWS型アーキテクチャ

このビジョンを実現するためのアーキテクチャは、AWSのようなクラウドサービスから着想を得ている。

- IaaS層 (AWS, Azureなど): 汎用的なインフラ基盤。

- InteropXプラットフォーム層: 各業界の「互換・仲介・シミュレーション」を担う、業界特化の相互運用ミドルウェア。

- アプリケーション層: 物流会社や病院などの各業界プレイヤーが、自社向けアプリケーションを構築する層。

この階層構造により、InteropXは「各業界ごとのAWS」のような存在となり、極めて高いスケーラビリティと拡張性を実現する。結論として、この構想は**「物流を突破口にして業界横断クラウドを握る」**という壮大なロードマップを描いている。

7. システムの主要機能ブロック

構想を実現するために必要となるシステムの主要な機能ブロックは、以下の通り整理されている。

| ブロック名 | 主な機能 |

| 1. データインテグレーション | 各社からのデータ受領、ID・ステータスの標準化・互換化、データクリーニング。 |

| 2. 配達スケジューリング・最適化 | ルート最適化、配達員稼働状況の反映、優先度調整。 |

| 3. 仲介・中継管理 | 他社への荷物引き渡し判定、中継地点でのトラッキング、自動精算用データ生成。 |

| 4. AI推論・シミュレーション | 配達時間予測、不在リスク予測、シナリオシミュレーション、改善提案。 |

| 5. 顧客通知・インターフェース | 到着予定通知(LINE等)、不在リプライ受付、ステータス確認。 |

| 6. 管理者・運用 | 参加企業・権限管理、リアルタイムダッシュボード、ログ・監査機能。 |

| 7. 請求・精算 | 会社間の仲介精算の自動計算、課金計算、請求書生成。 |

| 8. 拡張・統合 | 他業界向け機能の再利用、外部接続用API提供、将来的なIoT連携基盤。 |

8. プロジェクトコンセプト:InteropX

本プロジェクトの名称とコンセプトは、その革新的なビジョンを明確に示している。

名称: InteropX

メインキャッチ

「システムの違いが壁ではなく、競争力の源泉になる。」

サブキャッチ(未来志向系)

「業界を超えてつながることで、新しいサービスと市場の可能性が広がる。」

サブキャッチ(効率改善系)

「既存の仕組みをそのまま活かしつつ、再配達や無駄なコストを大幅に削減できる。」

■ InteropX のスケルトンは、PATENT 出願の対象です。

using WordPress and

using WordPress and

Comments are closed